白内障の見え方と進行段階とは?

症状・影響・治療法をわかりやすく解説

目次

白内障は、視界がかすむ、まぶしい、色の見え方が変わるなど、日常生活に大きな影響を与える病気です。

進行するにつれて見え方が変化し、放置すると視力の低下が進みます。

この記事では、白内障による見え方の変化や進行段階ごとの症状、

さらに日常生活への影響や治療法についてわかりやすく解説します。

ご自身が白内障なのでは?とお悩みの方は、ぜひご覧ください。

白内障とはどんな病気?

白内障は、目の中にある透明な『水晶体』が濁ることで、視界がぼやけたりかすんだりする病気です。

水晶体はカメラのレンズのような役割をもち、光を通してピントを調整しますが、

濁ると光がうまく通らず、視界がぼやけたり、かすんだりします。

また、光がまぶしく感じやすくなることも特徴です。

主に加齢が原因で、高齢者に多く見られますが、若い世代でも発症する可能性があります。

例えば、糖尿病やステロイド薬の使用、目のケガなどが原因となることがあります。

白内障は進行性であり、放置すると視力低下が進むため注意が必要です。

治療法としては、初期には点眼薬で進行を遅らせることもありますが、水晶体の濁りを根本的に治すには手術が必要です。

手術では濁った水晶体を取り除き、人工レンズを挿入します。

視界に違和感を覚えたら早めに眼科を受診することが大切です。

白内障による見え方の変化

白内障が進行すると、視界がかすむ、光がまぶしく感じる、色の識別が難しくなるなどの変化が現れます。

進行段階に応じて症状が異なり、日常生活に大きな影響を及ぼします。

初期段階:かすみ・まぶしさの増加

白内障の初期段階では、水晶体が少し濁り始め、視界がかすんで見えはじめます。

曇ったガラス越しに物を見ているような感覚で、全体的にぼやけた印象を受けることが特徴です。

また、光が乱反射することで、太陽の光や車のヘッドライトなどがいつも以上にまぶしく感じる場合があります。

初期段階では視力低下はまだ軽度で、日常生活に大きな支障が出ることは少ないですが、夜間の運転や暗い場所での作業などで不便を感じるケースがあるかもしれません。

視界のかすみや、まぶしさを感じた場合は、早めに眼科を受診して進行を遅らせる方法を検討しましょう。

中期段階:色の変化・視力低下

中期になると水晶体の濁りが進み、黄色っぽい色がかかるようになります。

その影響で、視界全体が少し黄色味を帯びて見え、白い紙や壁がクリーム色に見えることもあります。

色の見え方に違和感を覚えるようになるのがこの段階の特徴です。

また、視力の低下も進行し、小さい文字を読むのが難しくなったり、細かい作業がしづらくなったりします。

中期段階になると、眼鏡やコンタクトレンズでは視力を十分に補正できなくなる場合もあります。

明るい場所では光がまぶしく感じやすくなり、日中の外出が億劫になることも増えるのが特徴です。

後期段階:著しい視力低下・色の識別困難

後期になると、水晶体の濁りがさらに進行し、黄色から褐色へと変化します。

この影響で視界が暗く感じられるようになり、色の識別が難しくなることも少なくありません。

例えば、赤と緑の区別がつきにくくなり、日常生活で色彩感覚に支障をきたす場合があります。

また、この段階では視力低下が著しく、人や物の輪郭さえもぼんやりとしか見えなくなることがあります。

最終的には失明リスクも高まるため、この段階では手術による治療が欠かせません。

白内障の種類と特徴的な見え方

白内障にはいくつかの種類があり、それぞれ濁る部位や進行の仕方によって見え方に特徴があります。

ここでは主な種類とその特徴を紹介します。

核白内障:遠くが見えづらくなる一方で近視が進行

核白内障は、水晶体の中心部分(核)が濁るタイプです。

濁りは黄色から茶色に変化し、視界全体が茶色っぽく見えることがあります。

また、光の屈折率が変わるため、近視が進行する一方で、核白内障では、水晶体の屈折率が変化するため、

近視が進行し、一時的に老眼が軽減したように感じる場合もあります。

進行がゆっくりなため気づきにくく、症状が進むと手術が難しくなる場合もあるため、早期発見が重要です。

皮質白内障:まぶしさを強く感じる

皮質白内障は、水晶体の外側部分(皮質)が濁るタイプです。

濁りは放射状に広がり、初期段階では視力低下は少ないものの、光を乱反射するためまぶしさを強く感じます。

特に晴れた日の屋外や夜間の車のライトなどで不快感を覚えることが多いです。

進行すると濁りが中心部に達し、視界全体がかすみ、眼鏡では矯正できない視力低下を引き起こします。

後嚢下白内障:急激な視力低下と強いまぶしさ

後嚢下(こうのうか)白内障は、水晶体の後ろ側にある『後嚢』と呼ばれる部分が濁るタイプです。

濁りは光の通り道を遮るため、初期段階から視力低下や強いまぶしさを感じやすいです。

特に明るい場所では瞳孔が縮小し、濁った部分の影響を強く受けるため、日中の活動が難しくなることもあります。

また、進行が速いことが多く、短期間で症状が悪化するケースも少なくありません。

糖尿病やステロイド薬の使用などが原因となる場合もあり、早期発見と治療が重要です。

外傷性白内障:突然視力が低下することがある

外傷性白内障は、目への衝撃やケガによって水晶体が濁るタイプです。

衝撃を受けた直後や数日以内に急激な視力低下や視界のぼやけを感じることがあります。

また、光への過敏さ(まぶしさ)も特徴的です。

場合によっては数年後に発症する遅発性のケースもあるため、目に外傷を受けた場合は定期的な検査が重要です。

先天性白内障:幼児期に視力が発達しにくい

先天性白内障は、生まれつき水晶体が濁っている状態です。

このため、生後早期から視覚刺激が遮断され、視力の発達に影響を及ぼします。

放置すると視力の発達が妨げられ、弱視や失明につながることがあります。

特に、生後数週間から数か月の間は視力が発達する重要な時期なので、この間に適切な治療を受けることが大切です。

先天性白内障の症状としては、瞳孔が白く見える、目が揺れる、片方の目だけ正面を向かない(斜視)などがあります。

これらの症状を見逃さず、早めに眼科で診断を受けることが重要です。

白内障による見え方の変化が日常生活に与える影響

白内障が進行すると視界がぼやけたり、まぶしさを感じたりするため、日常生活のさまざまな場面で困難が生じます。

以下では具体的な影響について解説します。

読書や細かい作業への影響

白内障が進行すると、視界のかすみやぼやけが原因で読書や手芸といった細かい作業が難しくなります。

文字がはっきり見えないため、新聞や本を読む際に集中力が続かず、

読むこと自体がストレスに感じられることも少なくありません。

さらに、食品の賞味期限や商品の値段ラベルなど、小さな文字を確認する場面で不便を感じる機会も増えてきます。

趣味として楽しんでいた裁縫や模型製作などの作業も困難になり、

これまでの楽しみを失うことで生活の満足度が下がる可能性があります。

日常的な行動に支障をきたすことで、気持ちの面でも負担を感じやすくなることが特徴です。

運転の危険性

白内障が進行すると、運転中の視界に大きな影響を与え、事故のリスクが高まるといわれています。

視界のぼやけやまぶしさのせいで、道路標識や信号を見落としやすくなり、

小さな歩行者や自転車に気づかないことも少なくありません。

特に夜間は、対向車のライトが強くまぶしく感じられ、視界が不安定になりやすい状況です。

視界が不安定な状態では安全運転が難しくなり、交通事故のリスクが増加します。

実際に、アメリカ医学会によって発行される医学雑誌JAMAの発表によると、

白内障患者の事故リスクが健康な人と比べて約2.5倍になるとされています。

認知症リスクの増加

白内障は視力低下だけでなく、認知症リスクの増加とも関連しているといわれています。

目から入る情報が減ると脳への刺激が少なくなり、認知機能に悪影響を与えるためです。

奈良県立医科大学の研究では、白内障患者さんは認知症のリスクが少し高くなることが分かっています。

例えば、白内障を放置しているとアルツハイマー型認知症などの発症リスクが上がる可能性があるというデータもあり、

白内障手術を受けた人では、このリスクが低下することも確認されています。

手術によって視界がクリアになることで、脳への刺激が戻り、認知機能の低下を防ぐ効果が期待できるでしょう。

つまり、白内障を治療することは、単に目の健康を守るだけでなく、脳や心の健康にも良い影響を与える可能性があります。

白内障を早期発見するためのポイント

白内障はゆっくりと進行するため、初期段階では気づきにくい病気です。

しかし、早めに発見することで進行を遅らせたり、適切な治療を受けることが可能です。

ここでは、白内障を早期に見つけるために役立つ方法やポイントについて解説します。

定期的な視力検査

白内障は初期段階では自覚症状が少ないため、定期的な視力検査が重要です。

特に50歳以上になると発症率が高くなるため、年に1回の眼科検診を受けることがおすすめです。

視力が低下しているのに眼鏡やコンタクトで矯正できない場合は、白内障の可能性があります。

早めに検査を受けることで、症状の進行を防ぐことができます。

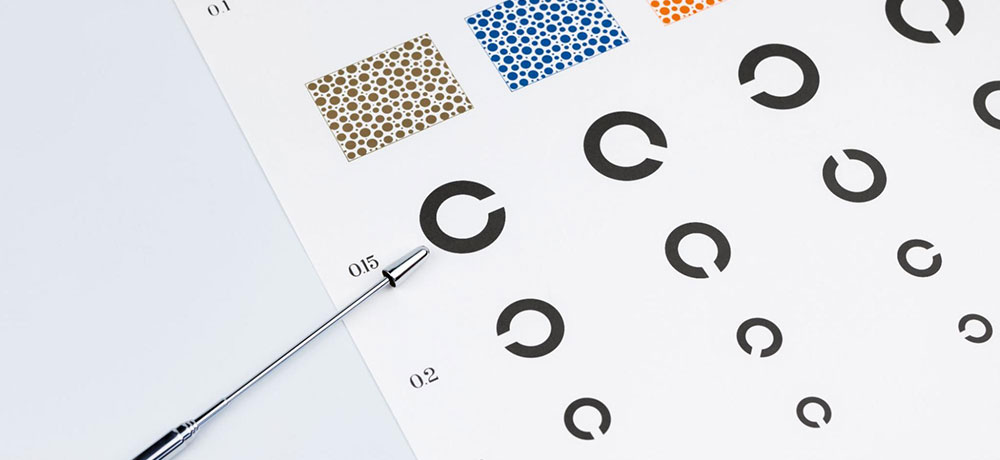

セルフチェックと眼科検診

白内障は進行がゆっくりで気づきにくい病気ですが、セルフチェックを活用することで早期発見の手助けになります。

以下の項目に注意して、自分の目の状態を確認してみましょう。

- 視界がかすんでいる:霧がかかったように見えることがある

- 光がまぶしく感じる:屋外や明るい場所で特に強く感じる

- 左右の目で見え方が違う:片目ずつで見ると、視界に差がある

- ものが二重・三重に見える:片目で見ると物体が重なって見えることがある

- 眼鏡の度数が合わなくなる:最近作った眼鏡でも視力が安定しない

- 階段や段差で距離感がつかみにくい:つまずいたり転びやすくなる

- 老眼鏡が不要になった:近視の進行で老眼鏡を使わなくてもよくなることがある

- 50歳以上である:加齢による発症リスクが高まる

- 糖尿病やステロイド剤の長期使用歴がある:白内障の原因となる場合もある

これらの症状に複数該当する場合は、白内障の可能性があります。

セルフチェックはあくまで目安ですが、少しでも気になる症状があれば、早めに眼科で診察を受けることが大切です。

白内障治療法とその選択肢

白内障の治療は進行度に応じて異なり、初期段階では目薬による進行抑制が行われ、症状が進んだ場合には手術が必要です。

それぞれの治療法について詳しく解説します。

目薬による進行抑制(初期段階)

白内障の初期では、点眼薬を使って進行を抑える治療が一般的です。

代表的な点眼薬には、ピレノキシン製剤やグルタチオン製剤があります。

ピレノキシンは水晶体のタンパク質変性を防ぎ、グルタチオンは抗酸化作用で濁りの進行を遅らせる働きがあります。

ただし、これらの薬は水晶体を透明に戻すものではなく、あくまで進行を遅くするためのものです。

効果には個人差があり、定期的な検査で状態を確認しながら治療を続けることが重要です。

水晶体を人工レンズに置き換える手術

白内障が進行し、日常生活に支障が出る場合には手術が必要になります。

現在主流の方法は『超音波乳化吸引術』で、濁った水晶体を超音波で砕いて吸引し、

その後人工レンズ(眼内レンズ)を挿入します。

白内障手術は短時間で済み、多くの場合日帰りが可能です。

眼内レンズには単焦点や多焦点など種類があり、患者さんの生活スタイルに合わせて選択できます。

一度手術を受ければ白内障が再発はせず、視力の回復が期待できます。

まとめ

白内障は、目の中の水晶体が濁ることで視界がかすみ、まぶしさや色の識別困難などの症状を引き起こす病気です。

進行段階によって見え方の変化が異なり、日常生活に大きな影響を及ぼします。

治療法には、初期段階での目薬による進行抑制や、進行した場合の人工レンズを挿入する手術があります。

早期発見と適切な治療が視力を守る鍵となります。

医療法人慈眼会 武田眼科では、白内障手術を日帰りで実施しており、患者さんの負担を軽減する治療を提供しています。

手術は「超音波乳化吸引術」により濁った水晶体を取り除き、人工レンズを挿入する方法で行われます。

手術前後のサポートも充実しています。

視界の悩みを解消し、快適な生活を取り戻すために、ぜひお気軽にお問い合わせください。